- HOME>

- ブログ

お役立ち情報

【2025年4月改正】建築基準法の改正についてわかりやすく解説!

2025年4月、建築基準法が大きく変わりました。省エネ性能の向上と国産木材の利用促進を二つの柱とし、4号建築物の扱い見直しや構造基準の大幅な変更など、住宅建築業界全体に影響を与える改正です。

この記事では、法改正に至った背景、具体的な改正内容、そしてそれが建築業界にもたらす変化をわかりやすく解説します。来るべき変革の時に備え、最新の情報をお届けします。

Contents

なぜ建築基準法が改正されるのか?背景と改正のポイントを解説

近年、異常気象による干ばつや洪水など、気候変動の深刻化が顕著になり、地球規模で環境保護の必要性が高まっています。日本も国際社会の一員として、地球温暖化対策計画を改定し、2050年のカーボンニュートラル実現と2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)という目標を掲げました。建築分野が抱える課題

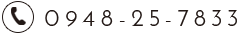

建築物分野は、国内のエネルギー消費量の約3割、木材需要の約4割を占めており、温室効果ガスの排出量が多いことが課題です。国土交通省のデータからも、建築分野における省エネルギー性能の向上と木材利用の促進が急務であることがわかります。

参照元:国土交通省

脱炭素社会に向けた段階的な法改正

日本は、2030年度までに住宅・建築物のエネルギー消費量を2013年度比で約889万kL削減することを目標に掲げ、段階的に法改正を進めています。

2022年9月(施行済み):住宅の省エネ改修に対する低利融資制度の創設

2023年4月(施行済み):住宅トップランナー制度の対象拡充、高さ制限や採光規制の合理化

2024年4月(施行済み):省エネ性能表示の推進、再生可能エネルギー利用促進区域制度、防火規制の合理化

2025年4月(施行予定):全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合義務付け、構造規制の合理化、建築確認審査対象の見直し、二級建築士の業務独占範囲の見直し

2025年4月改正の主なポイント

・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

・木造建築物の構造規制の合理化

・建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し(4号特例の縮小)

・二級建築士の業務範囲の見直し。

今回の改正は、建築物の省エネルギー性能の向上、木材利用の促進、構造安全性の確保などを目的としています。これらの改正により、より安全で環境負荷の少ない建築物の普及が期待されています。

2025年4月には、建築基準法と建築物省エネ法が改正される予定であり、この記事ではその改正のポイントを解説します。

建築基準法「4号特例」の見直し、6つの重要ポイント

2025年4月に施行される建築基準法改正では、従来の「4号特例」が見直され、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」という区分が設けられます。この変更は、木造建築物の安全性と省エネ性能の向上を目的としており、建築確認・検査の対象範囲や審査プロセスに大きな影響を与えます。

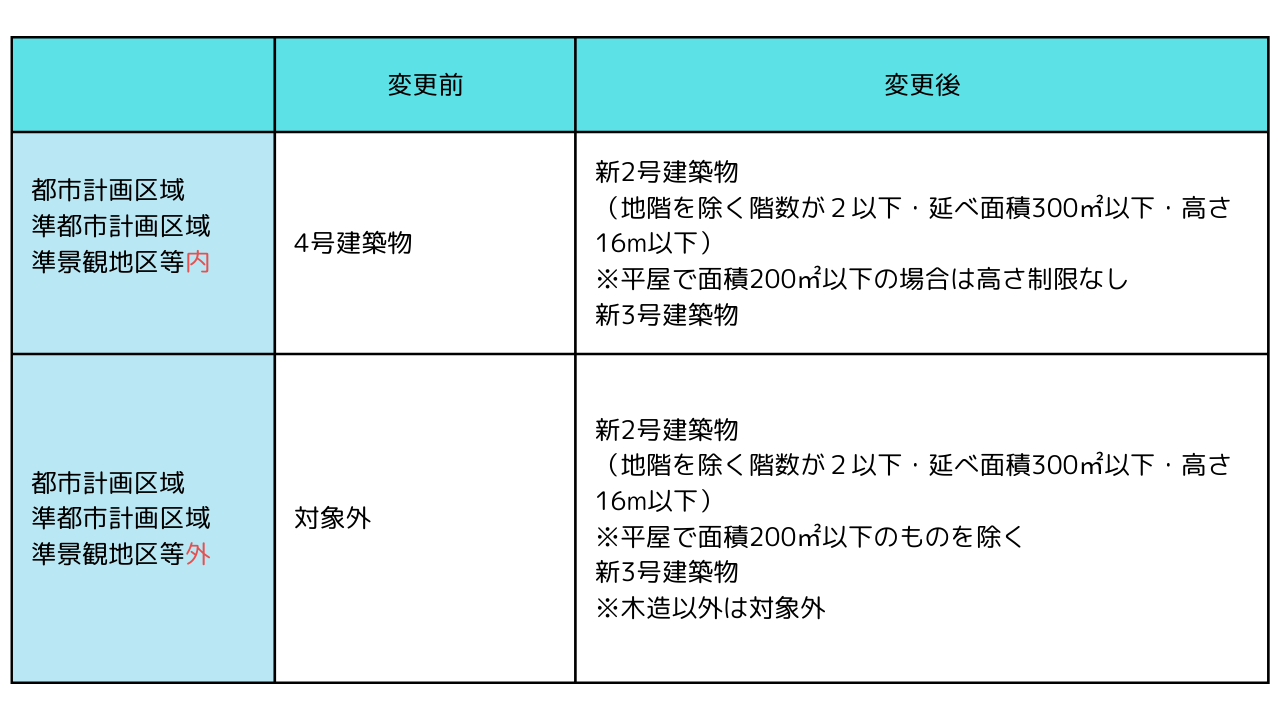

1.「4号特例」から「新2号・新3号」へ

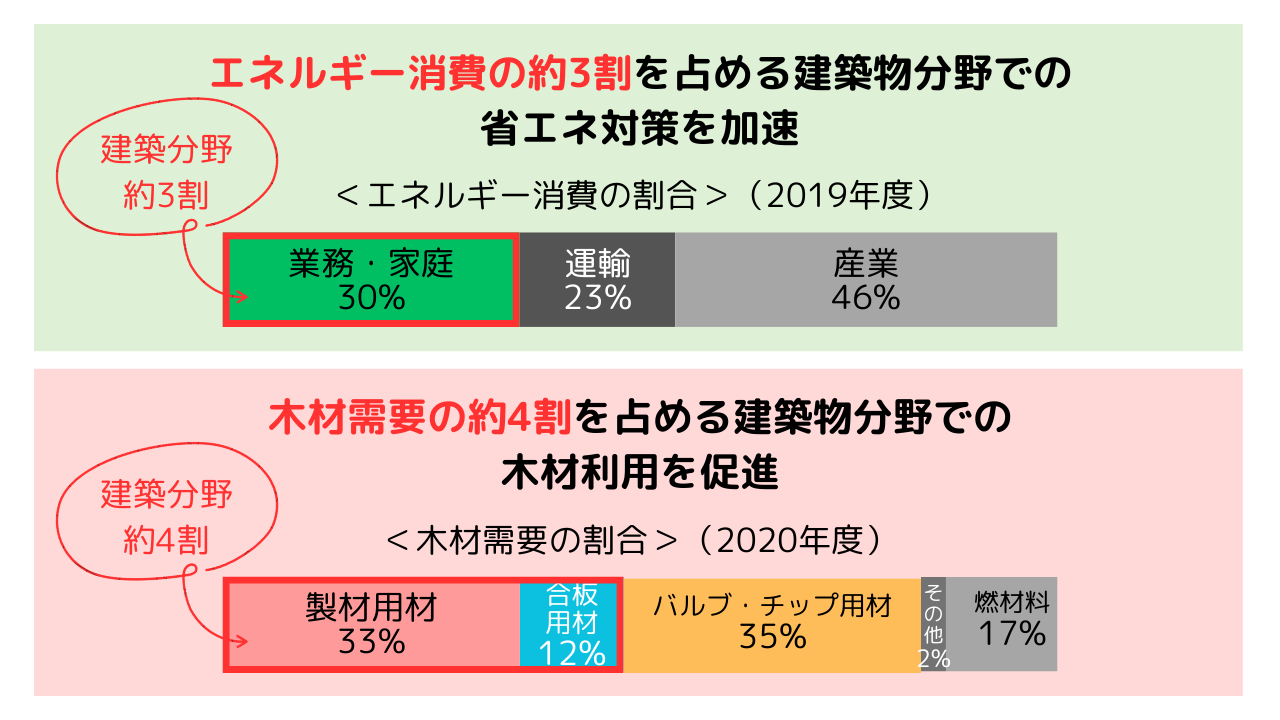

従来の4号建築物は、一定規模以下の木造建築物に対して構造規定などの審査を省略できる特例制度でした。しかし、今回の改正により、この特例が縮小され、建築物の規模や構造に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されます。

2.新2号建築物は全審査必須

木造2階建て、または延べ面積200㎡超の木造平屋建ては「新2号建築物」に分類され、全ての審査が必須となります。これにより、構造安全性や省エネ性能に関する基準が厳格化されます。

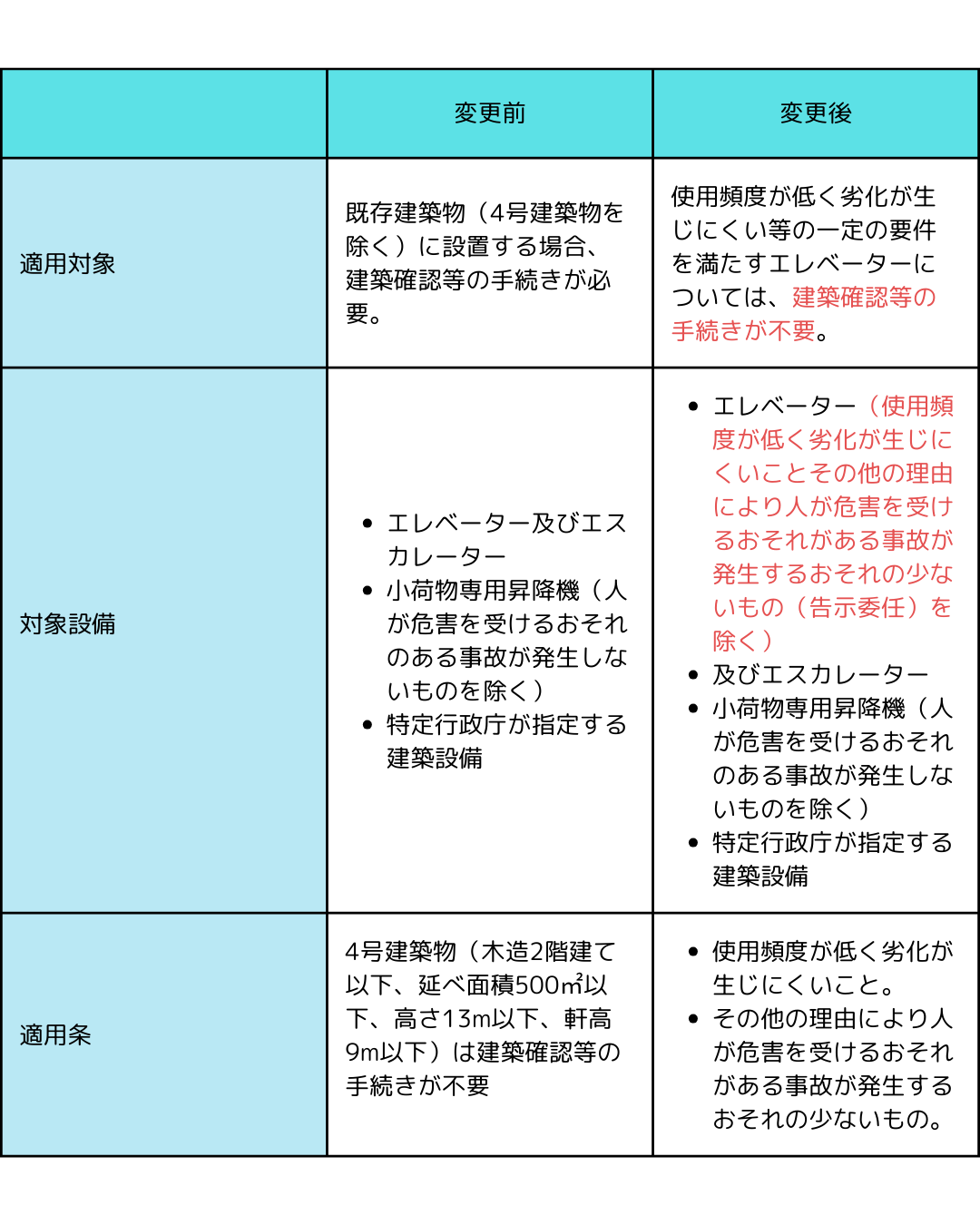

3.エレベーター設置の建築確認が不要に

使用頻度が低く、劣化しにくい一定のエレベーターについては、建築確認手続きが不要となります。これにより、手続きの簡素化が図られます。

4.「限定特定行政庁」の業務範囲変更

限定特定行政庁の業務範囲が新2号・新3号建築物に拡大され、構造審査の対象も変更されます。これにより、地域の実情に応じた建築行政が強化されます。

5.小規模伝統的木造建築物の構造計算適合性判定が不要に

小規模な伝統的木造建築物については、構造計算適合性判定が一部省略可能となります。専門家による審査により、手続きが簡素化されます。

6.施行日前後の留意事項

建築確認・検査の対象は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事着手するものとなります。

建築物区分の変更「4号特例」から「新2号」と「新3号」へ

Screenshot

引用元:国土交通省

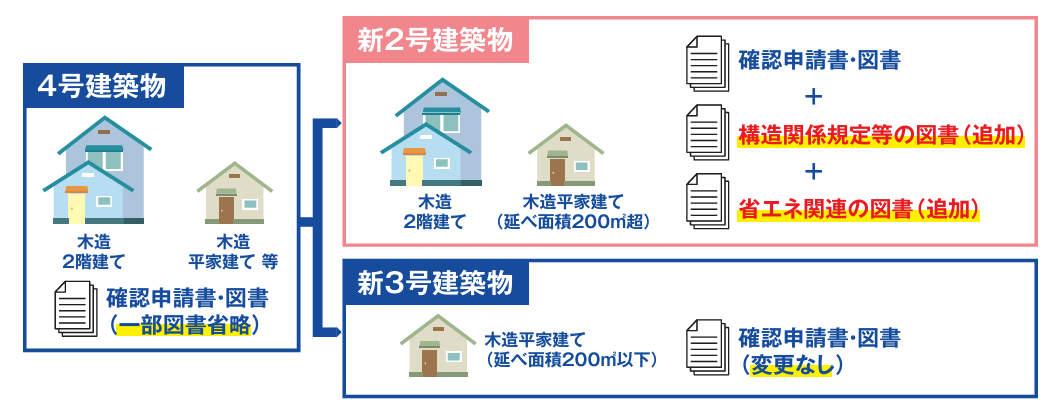

「4号建築物」が「新2号建築物」と「新3号建築物」へ今回の改正により変更されます。

「4号建築物」とは?

・木造で2階建て以下

・延べ面積500㎡以下

・高さ13m以下、軒高9m以下

・構造関係規定等の審査が省略可能(4号特例)

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

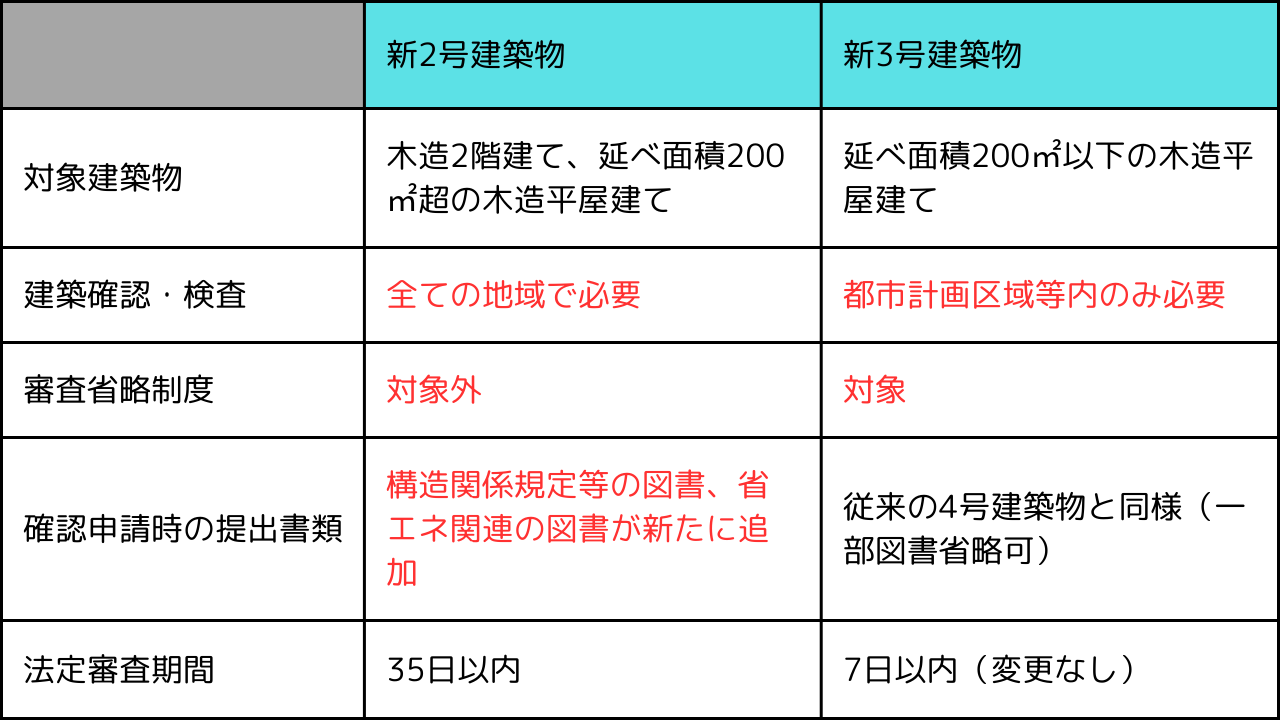

◼️対象の建築物別変更後の分類まとめ

法改正により、従来の「4号建築物」は「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類が変更されます。具体的には、木造2階建て、または延べ面積200㎡を超える木造平屋建ては「新2号建築物」となり、審査省略の対象外です。

一方、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てのみが「新3号建築物」に分類され、従来の審査省略制度が適用されます。

では、この「新2号建築物」と「新3号建築物」には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

「新2号建築物」は、構造耐力や防火性能といった安全基準をより厳格化することで、建築物の品質向上を目指しています。また、省エネ関連書類の提出を義務付けることで、省エネ基準への適合を徹底します。

一方、「新3号建築物」は、小規模建築物を対象とした従来の審査省略制度を維持し、手続きの効率化を図ることで、建築確認プロセスの合理化を目指しています。

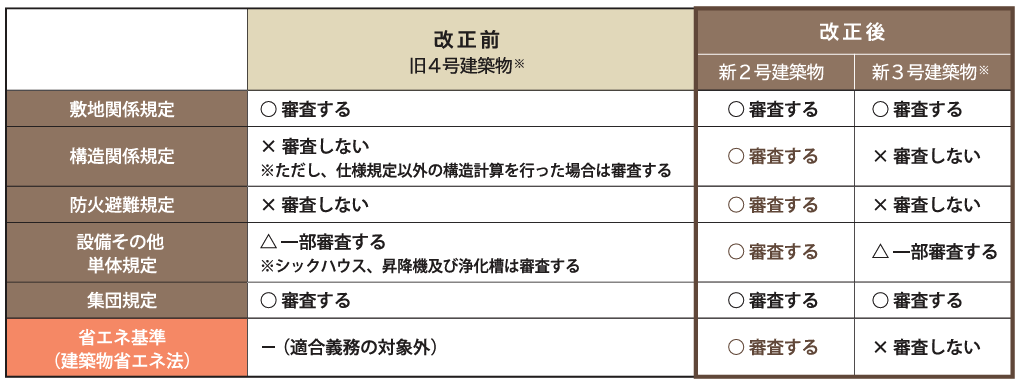

「新2号建築物」は全ての審査対象!

「新2号建築物」は、従来の4号特例とは異なり、全ての審査が必須となります。つまり、建築基準法令に定められた全ての規定が、審査と検査の対象となるのです。したがって、建築確認申請の際には、構造関係規定に関する詳細な図面や、省エネ基準への適合を示す書類などの提出が求められます。

引用元:国土交通省

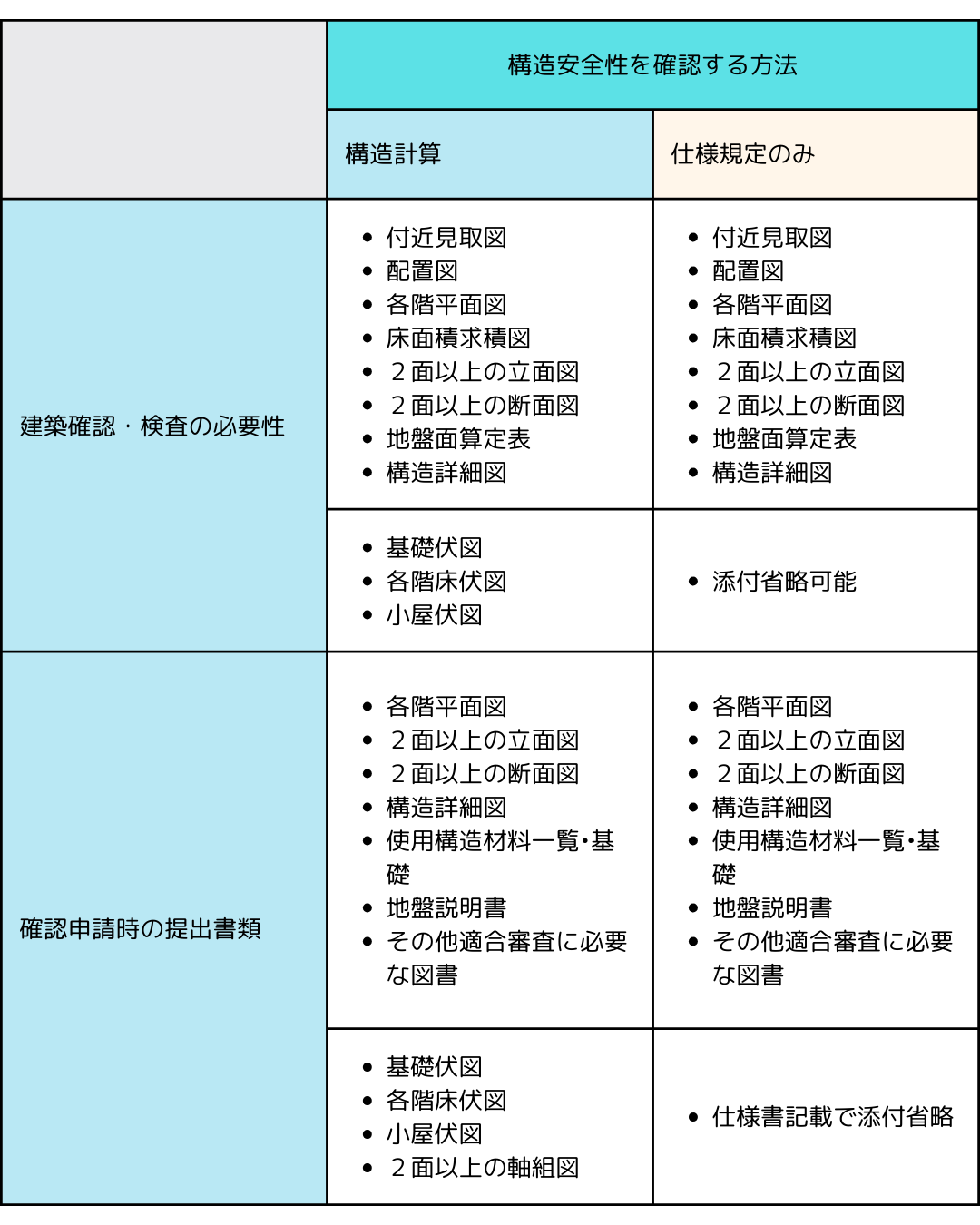

添付図書の合理化を図る

引用元:国土交通省

表の右側、「仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物」に関しては、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図の添付が不要になります。ただし、必要な事項を仕様書等に明記する必要があります。なお、建築士法に基づき建築士事務所に課せられた図書保存義務は、これまで通り変更されないため、注意が必要です。

エレベータ設置の手続きが簡単に。建築確認不要!

これまでは、既存の建築物にエレベーターなどの設備を設置する際には、建築確認といった手続きが必要でした。今回の法改正により、「新2号建築物」(2階建ての木造戸建て住宅など)に該当する建築物への後付けでは、新たに建築確認といった手続きが求められることになります。ただし、「使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの」については、建築確認等の手続きが不要となります。

「限定特定行政庁」の業務範囲が変更されます!

限定特定行政庁とは「限定特定行政庁」とは、建築基準法に基づき、特定の(主に小規模な建築物)建築物に関する事務のみを扱う行政機関です。市町村が、特定の事務のみを扱う建築主事を置くことにより設置され、小規模建築物に関する建築行政を地域に密着して行うことで、効率的な建築行政の実現を目指しています。

今回の法改正により、建築確認審査の対象となる建築物の規模や、仕様規定(壁量計算等)で構造安全性を確認できる木造建築物の規模が変更されます。それに伴い、「限定特定行政庁」の業務範囲も見直されることとなりました。

新築や改築など、都道府県知事の許可が不要な工事に限定され、1号建築物は対象外となります。また、煙突、高さ10m以下の広告塔、高さ3m以下の擁壁といった小規模工作物に関しては、対象範囲に変更はありません。

小規模伝統的木造建築物における構造計算適合性判定が不要に!

従来、伝統的な工法で建てられた小規模な木造建築物は、一部の仕様規定を満たすことが難しい場合、高度な構造計算と構造計算適合性判定が求められていました。今回の法改正により、構造設計一級建築士が設計または確認を行い、専門知識を有する建築主事などが建築確認審査を行う場合、構造計算適合性判定が不要となります。◼️進捗フロー図

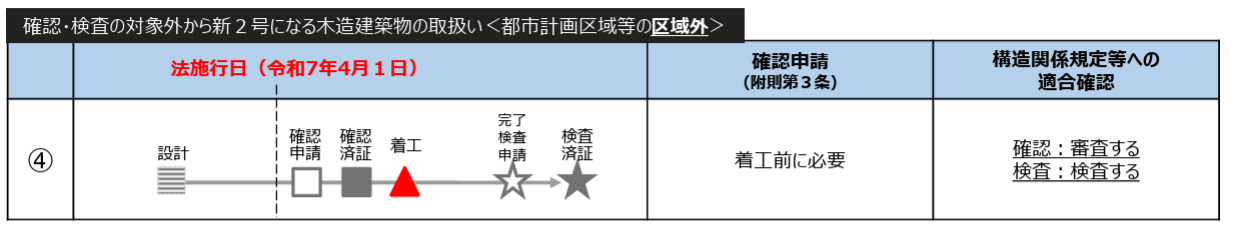

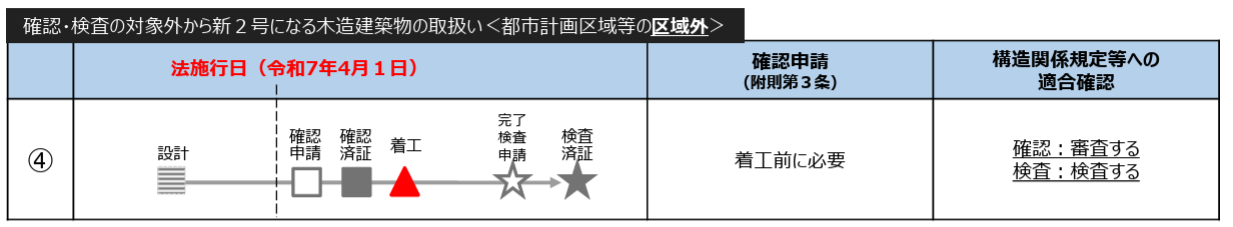

施行日前後の重要な注意点

建築確認・検査の対象となる建築物の規模見直しなどは、施行日である令和7年4月1日以降に工事着手する案件に適用されます。国土交通省が公開している「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」では、施行日前後の建築確認・検査に関する具体的なケースが1から12までのパターンで詳しく解説されています。ここでは、特に注意すべき点をいくつか抜粋して説明します。

■確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物<都市計画区域等の区域外>

施行日以後に着工するもの 建築確認・検査の対象となるため、構造関係規定等についての適合確認が必要

※建築確認をスムーズに進めるため、施行日前に建築基準関係規定への適合性について、建築主事または指定確認検査機関と事前相談することを推奨します。

引用元:国土交通省

■旧4号から新2号になる木造建築物<都市計画区域等の区域内> 施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するもの

└着工後の計画変更や検査において構造関係規定等への適合性の確認が必要

・確認申請を行う段階から、構造関係規定など法令への適合性に関して、建築主事および指定確認検査機関へ事前に相談することを推奨します。

引用元:国土交通省

建築基準法「構造規制の合理化」3つの重要ポイント

2025年4月に施行される建築基準法改正では、木造建築物の構造安全性を合理的に向上させるため、壁量基準などの見直しが行われます。また、二級建築士の設計可能範囲も拡大され、構造計算の合理化が進められます。1. 木造建築物の壁量基準等を見直し、合理的に安全性を向上

従来の壁量基準や柱の小径の基準では、屋根の重量によって必要壁量や柱の小径を算出していました。しかし、現代の多様な木造建築物の仕様に対応するため、今回の改正で壁量基準が見直されます。これにより、建築物の荷重の実態に応じた壁量や柱の小径の算出が可能となり、安全性が向上します。

◼️壁量基準の見直し

建築物の実際の荷重に基づいて、地震力に対する必要壁量を算定式により算出します。太陽光発電設備などを設置する場合は、その荷重も考慮する必要があります。

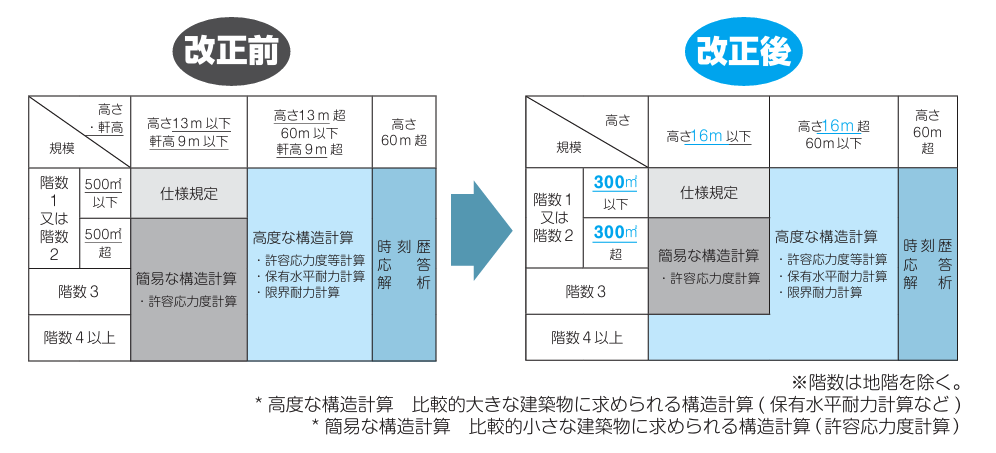

2. 木造建築物の高さ制限を緩和し、構造計算を合理化

木造建築物の高さ制限が緩和され、構造計算が合理化されます。これにより、安全性と効率性を両立させることが可能となります。

3. 二級建築士の設計可能範囲を拡大

二級建築士が設計できる建築物の範囲が、「階数3以下かつ高さ16m以下」に拡大されます。これにより、木造建築物の設計における柔軟性が向上します。

壁量基準の見直しについて

建築物の荷重の実態に合わせて、地震に対する壁の必要量を計算式で算出します。太陽光発電設備などを設置する際は、その荷重も計算に含める必要があります。

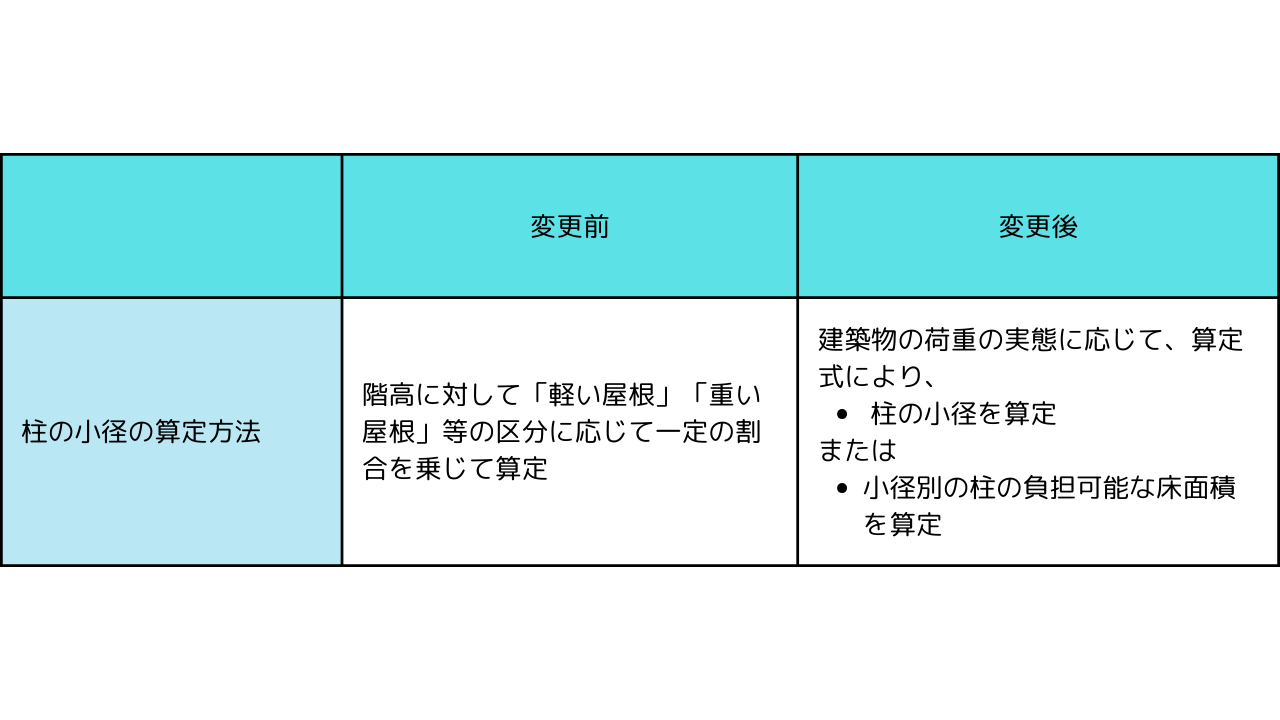

柱の小径の基準の見直しについて

建築物の荷重の実態に応じて、柱の小径や小径別の柱の負担可能な床面積を算定式により算定します。

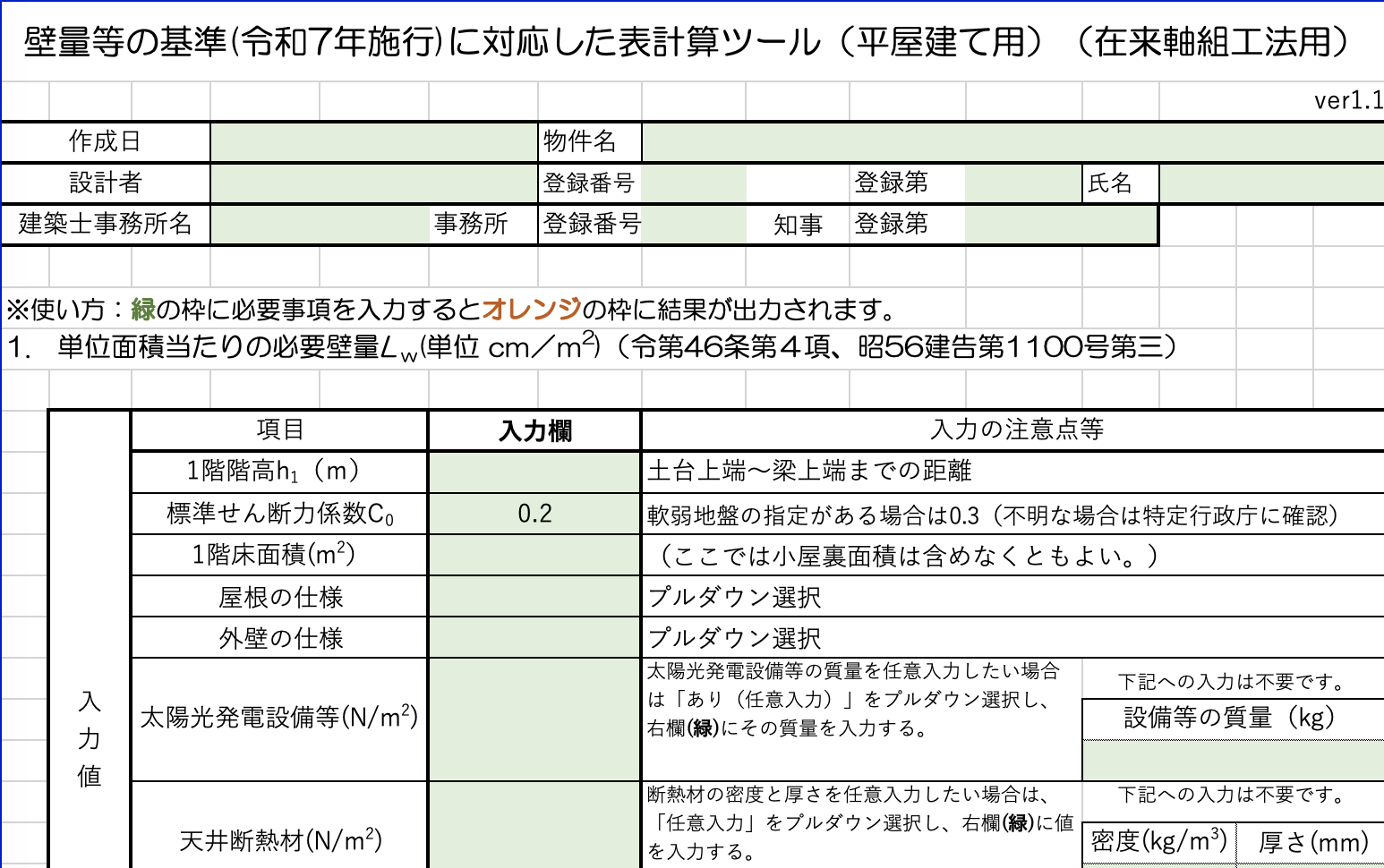

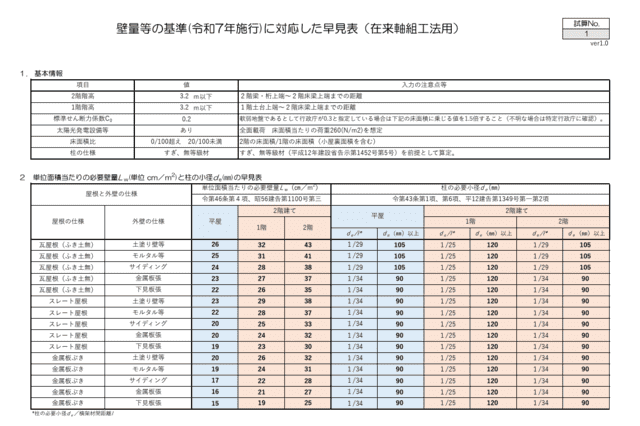

便利な算定の支援ツール

住宅の基本情報を入力するだけで、「必要な壁の量」「柱の適切な太さ」「柱が支えられる床の面積」を簡単に計算できる便利なツールが登場しました。表計算ソフト版と早見表版があり、日本住宅・木材技術センターのウェブサイトで確認できます。※諸元 : 階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設備等の有無等

◼️表計算ツール

参照:日本住宅・木材技術センター

◼️早見表

参照:日本住宅・木材技術センター

木造建築の高さ制限緩和と構造計算の合理化

建築物の断熱性能向上など、階高を高くするニーズが増加しています。しかし、高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建てる場合、設計または工事監理は一級建築士が行う必要がありました。今回の改正では、簡易な構造計算(許容応力度計算)で二級建築士が設計できる範囲が広がります。木造建築物における構造計算対象の変更点

仕様規定や簡易な構造計算で建築可能な範囲が、「高さ13m以下かつ軒高9m以下」から「軒高に関係なく高さ16m以下」に拡大されます。構造計算が必要となる建築物の規模が、「2階建て以下で延べ面積500㎡以下」から「延べ面積が300㎡を超える場合」に変更されます。

建築士の業務範囲

二級建築士:「階数3以下かつ高さ16m以下」木造建築士:「階数2以下かつ高さ16m以下」

引用:国土交通省

まとめ

2025年4月に施行された建築基準法改正は、「4号特例の縮小」「構造規制の合理化」「二級建築士の業務範囲拡大」といった変更点を含み、木造建築物の安全性向上と設計の自由度拡大を目的としています。これらの改正に伴い、申請方法やタイミングに関する細かな変更が多数発生します。これらの変更に適切に対応するためには、建築業界における業務プロセスの見直しと従業員への情報共有が不可欠です。また、建築確認申請数の増加による業務量の増加も予測されるため、効率的な業務体制の構築を検討する必要があるでしょう。

法改正の詳細を十分に把握し、適切に対応することで、より安全で高品質な建築物の提供につながります。